Blog

Primeira volta na Bahia, por Alexandra Lucas Coelho

Primeira volta na Bahia

(Setembro de 1997)

Cinquenta anos atrás, dia por dia, o Brasil vivia o auge da ditadura e Caetano Veloso estava em concerto na Bahia, a despedir-se do país. Ia ser expulso para o exílio com Gilberto Gil, seu parceiro em palco. Um norte-americano acabava de pisar a Lua, dois, aliás, enquanto cá em baixo dois sul-americanos cantavam, e com eles milhares ameaçados de cadeia. Hoje, um terror herdeiro da ditadura, por sua vez herdeira de séculos, ameaça de novo muita gente. Com o voto de muita outra gente.

O Brasil está na minha vida diária vai para uma década, fiz dois livros passados lá, o último levou bastante, só o dei por finalizado ao lançar a edição brasileira, em maio de 2019. De volta a Portugal em junho, achei que o ciclo se completara, eu tinha coisas diferentes para escrever. Mas em julho, entre concertos portugueses, Caetano repetiu algo que me dissera anos antes: falta Bahia. Foi o clique para este livro aparecer, com título, índice, pela ordem das viagens. Na mais remota há pontas que se atam ao futuro, e com ela começará a vir Caetano.

Sou da banda dele. A banda dos que acham que o mundo, ao contrário da estupidez, não é chato.

A Bahia é o primeiro lugar entre Portugal e Brasil. Inicia a nossa cronologia e a nossa dificuldade. O que nos ligou será o que nos separa, está no meio de nós, como o Atlântico e a linha do Equador. Mas também em muitos de nós como biografia, letras e músicas, dentes e músculos.

A minha estreia baiana, contudo, e não dependendo da minha vontade, foi um toca-e-foge. Eu tinha 29 anos, trabalhava na redacção da rádio pública em Lisboa, então ainda dirigida por Adelino Gomes (repórter da Revolução do 25 de Abril, repórter dos repórteres) coadjuvado por Francisco Sena Santos (meu primeiro mestre de rádio, âncora dos âncoras): um luxo. Isto, na era em que se enfiavam cassetes no gravador, disquetes no computador para pôr e tirar textos, e cada email era uma odisseia na nave-router, com sons estrambólicos e luzinhas. Ou seja, quando para nós, meros mortais periféricos, a Internet mal começava.

Mas sim, era possível então um repórter português ter várias semanas para atravessar os Estados Unidos da América de Greyhound Bus em ano de presidenciais, sem patrocínios nem marketing, enviando peças diárias de cabines telefónicas, como me acontecera no verão anterior. E igualmente possível a redacção enviar dois repórteres à visita inaugural do presidente Jorge Sampaio ao Brasil, um deles com a missão das histórias paralelas. Calhou-me essa liberdade: não só conhecer enfim o Brasil como não ter de cobrir o oficial.

Fernando Henrique Cardoso era presidente havia três anos, a comitiva portuguesa coincidiu com as manifestações do Sete de Setembro, Dia da Independência.

Foi a minha primeira visão de Brasília, cidade alada, impossível, debaixo do grandioso céu do cerrado, com um líder indígena de bruços no chão em protesto, depois de um indígena que adormecera numa paragem de autocarro ter sido queimado vivo por jovens da elite, inimputáveis. Ou a primeira visão de favelas vizinhas de milionários no bairro carioca onde treze anos depois eu haveria de morar (porque Roberto Marinho, o magnata da Globo, recebeu Sampaio & comitiva com lago e flamingos na sua mansão do Cosme Velho). Também fomos a São Paulo, Belo Horizonte, Ouro Preto. E a fechar, Salvador. Tão de raspão que só me sobram estas imagens na memória, como um díptico:

Uma roda de jornalistas que ouvem em silêncio O Dono da Bahia, ACM.

O chão inclinado do Pelourinho, pele negra, riso, saia branca, cocada.

Toda a memória caminha. Estas duas têm vinte e dois anos, difícil isolá-las do que entretanto vivi. Aqui expostas, vejo-as como relances de uma história colonial, colossal pelo que o Brasil veio a ser. Legendas para o díptico:

ACM – Antônio Carlos Magalhães, prefeito de Salvador, três vezes governador da Bahia, senador e presidente do Senado, com nome por toda a capital baiana.

Pelourinho – bairro histórico de Salvador onde escravos e condenados eram punidos numa coluna, e até hoje baianas vendem petiscos afro-brasileiros.

ACM falava aos jornalistas no Pelourinho? Por que se junta isto na memória? O que estava a acontecer? Nem ideia. Resta-me ir em busca da peça que montei ao voltar a Portugal com cassetes cheias de sons, os meus primeiros do Brasil.

Lá diz-se fita-cassete.

•

Vários arquivos das redacções onde trabalhei já não existem, ou não se acham rápido. Mas arquivistas desse tempo mantêm-se irredutíveis, no amor aos papéis velhos como aos sons fora de formato, e na ainda rádio pública peneiraram das profundezas 36 minutos e 11 segundos que eu jamais voltaria a ouvir se não fosse este livro.

Aí, que pensar do facto de uma baiana chamada Bernadete dos Santos Boa Morte anunciar à repórter que eu era na peça, portanto me anunciar agora, que sou filha de Oxum? Tenho hoje idade para ser mãe dessa a quem Bernadete chama menina, e era eu. E através dela é que a notícia de Oxum enfim me chega, porque se hoje sei que nada sei de candomblé, nesse tempo nem sabia o que não sabia. Vem então uma cassete lá do passado como um orixá, trazendo falas, risos, gritos, protestos, maracás, batuques, notícias de crimes na tevê, o carro do papelão dos meninos de rua, e essa baiana, com as suas saias e as suas contas, que hoje se liga a toda uma central eléctrica. Tão fulminante que a meio da fala dela tive de carregar na pausa.

A rádio, a que os brasileiros chamam o rádio, tem algo de chocalho de xamã, de pajé, de búzio ligando tempos e planos. O som chega como um vestígio do corpo, é uma presença. Assim foi baixando no meu ouvido aquele primeiro Brasil, até que a 13 de setembro de 1997 tocou na Bahia.

•

Quando treze anos depois fui morar para o Brasil achei que não havia ateus lá porque toda a gente acreditava em alguma coisa divina. Escrevi então isso numa crónica, escrevo-o agora para chegar a outro lugar. Continuo a achar que não há ateus no Brasil, mas eu própria já não serei a ateia que era quando escrevi essa crónica. Não por causa de deus, mas por causa do Brasil que vivi.

E que seja um não-religioso, assim se declarando a cada concerto com os seus três filhos religiosos, desde sempre não-religioso, irreligioso, anti-religioso até, que seja ele, Caetano Veloso, a meter-me nesta embrulhada metafísica faz, na verdade, todo o sentido. Pois não foi ele, ainda menino, quem disse a sua irmã mais menina ainda, Maria Bethânia, que não tivesse medo porque Deus era ele mesmo, Caetano? Reconheço essa confiança no homem que décadas depois comenta as suas próprias canções, todas autobiografia mesmo as que não são, muitas vezes dizendo que são lindas, que as adora, como só diria alguém que está tão dentro quanto fora, tão aqui quanto além, alguém que sempre soube que era tão grande quanto o mundo é grande, e o mistério é grande, e que pequeno é nos fazermos pequenos.

Acreditemos na potência com que Caetano acredita nele mesmo. E duvida, busca, não se acomoda, se inquieta, bate boca, ama, chora. Capaz de chorar o resto do dia depois de ver La Strada de Fellini, ou ao ouvir Gal Costa cantar “Balancê”, e de transformar isso num cinema transcendental, que ficará em mais uma canção. Não religioso mas místico, é ele quem diz. Até hoje: 76 anos, que serão 77 no próximo dia 7 de agosto, a meio deste livro iniciado à entrada do signo Leão.

Não sou tanto de signos, nem Caetano, que até escreveu numa canção zangada: Porque eu sou tímido e teve um negócio / De você perguntar o meu signo quando não havia / Signo nenhum / Escorpião, sagitário, não sei que lá. Mas há vários leões e corações de leão nas canções de Caetano. E, como eu em astrologia, igreja ou futebol, ele acha bonito que quem ele gosta acredite.

Também por isso, talvez ateu-ateia não seja a palavra. Achar beleza já é uma espécie de fé.

Desde que comecei a ouvir Caetano, a Bahia pareceu-me um lugar prodigioso, como os que imaginamos quando começamos a ler livros. Ele foi fazendo dela um lugar dos lugares, o lugar de Caymmi, de Jorge Amado, de João Gilberto, de Glauber Rocha. O lugar de Gil, de Gal, de Bethânia. O lugar de Mabel, Rodrigo, Roberto, Clara, Irene, Nicinha, irmãos de sangue ou criação. O lugar de seu Zezinho e dona Canô, pai e mãe. Mas também dos filhos Moreno, Zeca e Tom, todos nascidos na Bahia (o mais velho, da baiana Dedé; os mais novos, da carioca Paulinha).

A Bahia é assim o único lugar do mundo onde desde criança convivo com toda a família de um artista só de o escutar, de cantar com ele seus ascendentes, descendentes, parentes, heróicos e genéticos, sua casa, sua porta, sua Ítaca: Santo Amaro da Purificação, de onde tudo irradia. Mesmo quando em 1969, saído dos calabouços da ditadura, confinado à Bahia pelo regime, Caetano a transformou em Putrificação, num verso revoltado com a poluição química, “radicalmente contra uma imagem idílica das cidades do interior”. Tal como depois, no exílio, dando a volta a um soneto barroco, cantaria Triste Bahia… triiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiste… Cidadezinha rodeada de cana-de-açúcar, lá no recôncavo da Baía de Todos-os-Santos, Santo Amaro foi pioneira a exigir a Independência do Brasil, e das únicas a celebrar o fim da escravidão desde 1888, sempre lembra Caetano.

No romance Capitães da Areia, de Jorge Amado, o protagonista Pedro Bala pega um saveiro em Salvador e navega até Santo Amaro. É o meu primeiro livro baiano, e um dos meus primeiros amores de papel, esse rapaz, com esse nome, com a marca de um lanho na cara. Ali aprendi a palavra: lanho. Nunca esqueci. Dessa vez em que vai ao Recôncavo, Pedro Bala fica a ver as estrelas, o que ficará em Caetano misturado sabe-se lá com quê (Cana doce, Santo Amaro / Gosto muito raro / Trago em mim por ti / E uma estrela sempre a luzir).

Caetano moleque pegando o bonde puxado a burro; escalando araçazeiro para pegar o fruto no ponto, ainda meio verde, seu favorito; indo com o pai espremer jenipapo numa prensa de madeira, para fazer o licor que até hoje ele tanto gosta, tudo o que um dia irá desaguar numa canção como “Genipapo absoluto”, e portanto no nosso ouvido. Nomes com que cresci, portanto biografia: Recôncavo! Santo Amaro da Purificação! Baía de Todos-os-Santos! Bahia com agá!

Talvez por isso eu tenha demorado tanto a voltar à Bahia, depois desse toca-e-foge em 1997, que acabou por ser a única vez que lá estive em reportagem. Como se a Bahia andasse comigo havia muito, ao contrário de outros lugares remotos para mim, o Pará, o Amazonas, o Maranhão, Pernambuco, a que dei prioridade quando decidi tornar-me correspondente no Brasil. A Bahia seria algo posterior porque anterior, tanto que sempre que perguntam onde começa a minha relação com o Brasil falo daquele vinil de João Gilberto, primeiro que me lembro de ter nas mãos (trazido do Brasil da ditadura, a par do Arena conta Zumbi), de Jorge Amado, de Caetano Veloso. À Bahia sem dúvida eu ia voltar, essa eu não perderia, então não tinha a pressa que sempre tenho. Era um destino.

Assim vai mudando uma ateia sem intervenção de deus. Identidade em movimento, outro-outra. Se a algo se destina existirmos.

•

Para quem está ainda mais fora do candomblé que eu, das religiões de matriz africana em geral, do complexo enredo dos seus orixás, equivalentes a santos, entidades, seres sagrados: Oxum é a senhora das águas doces, da cor de ouro, uma das mulheres que o rei Xangô desposou, tal como a brava Iansã, senhora das tempestades.

A mais cantada mãe de santo do Brasil, Mãe Menininha do Gantois, era uma filha de Oxum. Para ela escreveu Dorival Caymmi a oração que Bethânia até hoje canta como ninguém: Ai! minha mãe / Minha Mãe Menininha / Ai! minha Mãe Menininha do Gantois. Como não haveriam os terreiros da Bahia de bater no peito da música popular, e assim em nós. O Gantois é um dos mais antigos de Salvador, na terceira volta deste livro irei lá. Já antes, na segunda, entrará o pai de santo que me declarou filha de Iansã, orixá associado a vermelho e outras cores, como o rosa que hoje uso com prazer em vários tons. Mas também passei a usar amarelo, cor de ouro, e uma amiga que sabe de candomblé sempre diz que sou de Oxum. Então, vinte e dois anos atrás, Bernadete dos Santos Boa Morte (aproveitar todas as oportunidades para escrever este nome) já o dissera.

E é hora de apertar de novo o play. Retomar o que passou na rádio, lá em 1997.

•

A Bahia surge no último terço dessa peça, com um trechinho de Caetano a cantar: Será que nunca faremos senão confirmar / A incompetência da América católica / Que sempre precisará de ridículos tiranos? Porque a seguir falo dos senhores feudais que ainda há no Brasil, e também de quem soube ter poder na ditadura e ainda mais na democracia, como Antônio Carlos Magalhães, ACM, figura tutelar de um partido que ajudou a sustentar o governo de Fernando Henrique Cardoso, depois de muito tutelar a Bahia. Tal era a sua controversa fama que até hoje amigos meus cariocas, então crianças, se lembram de chamar a ACM Toninho Malvadeza.

Nenhum dos meus entrevistados baianos da época vai tão longe. O mais contundente é um professor de liceu, anónimo por sua vontade, que aparece a citar O príncipe de Maquiavel para resumir quem é ACM: alguém que domina pelo temor. Aí, ouvem-se foguetes e fanfarra, explico aos ouvintes que estamos na festa do centro histórico de Salvador, onde “por todo o lado se celebra a glória de ACM” com cartazes “Viva ACM!”, ou “ACM recuperou o nosso centro histórico!”, enquanto nas “auto-estradas que levam a Salvador há placards a dar os parabéns a ACM pelos seus 70 anos, aniversário de rei à antiga”, completado dias antes. E aparece o próprio, na tal roda de jornalistas, a falar-me sobre a sua relação com a Bahia:

— É uma relação de amor permanente. Eu considero a Bahia a razão da minha vida. Então eu vivo para a Bahia e o povo da Bahia me estimula a que eu viva mais em seu benefício, trabalhando juntos, com muito carinho, muito afecto. De modo que eu e a Bahia nos confundimos.

— Prefere ser mais amado, mais respeitado ou mais temido? — pergunto eu.

— Prefiro em primeiro lugar… ser respeitado. Posteriormente ser querido. Eu costumo ter as duas coisas, sou querido e respeitado.

— E temido, não?

— Não… Os que me temem é porque não gostam da Bahia, ou não gostam do Brasil. Não sou eu que sou temido, eles é que facilmente embarcam sempre nos caminhos errados contra a Bahia. E a Bahia não os apoia.

ACM “fala à porta do condomínio de luxo onde mora, devidamente guardado”, resumo as circunstâncias em volta, os microfones baianos da televisão, da rádio, dos jornais: “ACM é dono de uma boa parte. Nenhum repórter faz perguntas.” Para mim é fácil, vim de fora, amanhã já vou, não estou no raio de acção de ACM.

Quem o critica, como ouvimos, prefere ficar anónimo. Já quem o idolatra, apresenta-se ribombante:

— Bernadete dos Santos Boa Morte! Sessenta e oito anos! Nascida na rua Professor França, antigo Coqueiro da Piedade, hoje onde é o shopping Piedade!

Foguetes e fanfarra em fundo no Pelourinho, celebrando ACM.

— Agradecemos a ele a produção, a prosperidade que teve a Bahia — prossegue Bernadete. — Você é menina, não conheceu a Bahia. Quem conheceu fui eu. Conheci minha Bahia como era, e estou vendo minha Bahia, que Deus deu, direito. A Bahia como é hoje.

— Como é que é hoje? — pergunto.

— Hoje a Bahia é linda! Hoje a terra mais bonita do Brasil é a Bahia!

— E antes não era?

— Antes, não! Antes, não! Antes tinha a beleza mas não tinha quem trabalhasse para o desenvolvimento. Tá entendendo? A minha Bahia sempre foi bonita. Mas não tinha quem desenvolvesse. Então apareceu o cidadão baiano. Só o dom de ele ser baiano… E fez tudo pela nossa terra. É o senador, que é o grande homem da Bahia. É o dono da nossa Bahia, quem fez a nossa Bahia bonita. É quem faz tudo de bom para a gente.

Descrevo a vasta Bernadete, saias rodadas de renda branca, contas, pulseiras, brincos. É então que ela diz:

— Sou de candomblé, que eu jogo búzios… E você parece mais menina de Oxum.

— Porquê?

— Porque parece. O seu juntó é de menina de Oxum. Juntó… cabeça.

Remata com gargalhada. Eu fico a falar aos ouvintes dos cheiros, dos sabores, de acarajé com vatapá com camarão, de quindim e pé-de-moleque, doce de caju e mousse de abacaxi. Mas por alguma razão é da cocada que me lembro.

E a sequência fecha com Vinicius de Moraes, ele que sendo carioca quis ser O branco mais preto do Brasil / Na linha direta de Xangô. Porque o samba, sim, nasceu na Bahia, e até hoje ele é negro demais no coração.

•

Juntó é uma palavra de origem africana, talvez da língua nigero-congolesa fon. No candomblé tem muitas vezes o significado de adjunto, o segundo orixá da pessoa. Mas Bernadete não parece usá-la nesse sentido, porque logo de caras só fala de Oxum.

Fui espreitar a Mitologia dos orixás, de Reginaldo Prandi, a ver o que dizia de Oxum: mais de cem páginas se referem a ela. Uma das histórias é a de como Oxum seduziu Iansã (sendo que ambas casaram com Xangô, recordo). Noutras, Oxum transforma sangue menstrual em penas de papagaio; ou transforma-se a si mesma em pombo; ou é transformada em pavão e abutre. E muitas outras peripécias, por vezes violentíssimas, algo frequente na mitologia em geral, que pela sua natureza fundadora tende a ser sangrenta, abrupta.

Oxum, Iansã, que será que serei, vai saber. Para mais, acabo de descobrir que dormiram juntas.

Candomblé: uma vida não chega.

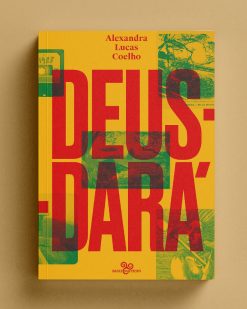

Livros do Autor

Outono 60