Blog

Nós não habitamos o mesmo planeta – um conto de Natal, por Bruno Latour

Nós não habitamos o mesmo planeta – um conto de Natal

Bruno Latour (tradução e notas Alyne Costa)

Essa é a história quase trágica de uma terra que pensávamos ser única; o conto cruel sobre sete planetas em guerra franca. Mas mesmo para os céticos a respeito da magia natalina, não é hora para derrotismo. Antes, procuremos imaginar que planeta desejamos habitar.

“Nós não habitamos o mesmo planeta” costumava ser uma expressão banal. Agora, ela é literal. Mas não, não se trata de comparar Marte, Vênus ou Júpiter com todos os planetas visitados por Cyrano de Bergerac[1]ou descobertos pelos exploradores de Star Trek. Trata-se do nosso próprio planeta, aquele que acreditávamos ser o nosso e que podíamos designar como uma única Terra.

A história é bastante curiosa. Nos anos 1960, pensava-se que esse famoso “planeta azul”, que finalmente havia sido fotografado do espaço, nos poria todos de acordo. Sua beleza, sua fragilidade, sua cor, suas nuvens, tudo isso deveria nos unir. Contudo, aconteceu exatamente o contrário. Nós, os humanos, jamais estivemos menos unidos no que diz respeito ao nome, à natureza, à forma e à consistência do planeta que pretendemos habitar. Trata-se, de fato, de uma “guerra dos Mundos”, como nos tempos de Wells, mas definitiva dessa vez. E o perigo não vem de Marte.

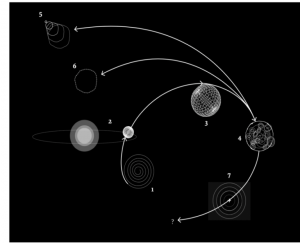

Resta-nos construir um planetário, ainda que mal-acabado, para fazermos uma viagem fictícia, como a que Kepler imaginou no início do parêntese modernista que se fecha hoje. Podemos contar sete planetas para ali dispor. Cada um deles é influenciado pelos outros seis; todos participam de uma estranha dinâmica de atração e repulsão. Estão em guerra aberta uns com os outros. Precisaríamos de um novo Newton para calcular suas interações, mas um que fosse mais alquimista do que físico. Ou um Laplace que fosse também geopolítico; ou um jogador de Risk;[2] poderíamos, ainda, pedir auxílio a um roteirista de Game of Thrones. Enquanto isso, a arquiteta Alexandra Arènes desenhou os planetas neste painel.

O primeiro deles é o planeta Ancestral, aquele do qual muito se zombou chamando-o de arcaico, imóvel, limitado; aquele justamente do qual Galileu – naquela cena inaugural –[3]pretendeu nos arrancar para nos fazer conhecer a imensidão dos mares e dos “continentes hílares”.[4]Isso cria o segundo planeta. Na verdade, o primeiro deles, o ancestral, não era bem um planeta, mas a terra absoluta, irremediável e obstinada. Aquela que só podia ser vista de seu interior. Ela não se movia no espaço: girava em torno de si mesma ao longo do tempo, durante bilhões de anos. Nós só a conhecemos por contraste.

Investigá-la a sério permanece uma tarefa para o futuro. Ainda não conhecemos bem seu povo. A terra de Galileu – a segunda – se move, é um planeta. Só podemos vê-lo de fora. Este é precisamente o problema: é preciso habitar o universo inabitável para contemplá-lo em meio aos outros planetas. Sair sob o risco de nunca mais poder respirar e nunca mais poder voltar. Nós fomos – nós, os Modernos, a gente de hoje, você e eu – os habitantes do segundo planeta. Valeu a pena o risco? Sim? Não? Sua resposta mostrará como você se orienta no espaço; dirá a qual povo você pertence.

Aqueles que habitam a primeira terra foram dizimados, derrotados, amaldiçoados, expulsos. Mas talvez eles estejam voltando com toda a força hoje. A depender do que vai acontecer, aquela terra ancestral pode se tornar a terra do futuro.

Mas cuidado, que isso não se decide assim rapidamente. Na prática, Galileu vivia imerso no primeiro planeta. Mas eis que emerge pouco a pouco um terceiro planeta, aquele que se parece com um globo. Não um globo real, é claro, mas um globo visto no palco daquela grande ópera tão amada por Fontenelle.[5]Um Globo imaginado como um imenso projeto arquitetônico modernista misturado ao palácio de Dame Tartine.[6]Um décortão excitante que, de todos os cantos da Terra, povos se poriam em marcha para alcançá-lo: todo o planeta seria completamente modernizado. O Globo seria uma espécie de América dos anos 1960 existindo em toda parte, até mesmo em Mumbai ou Xangai. É a imensidão dos mares, o desenvolvimento. E de forma acelerada: rápido, rápido, todos os retardatários serão condenados. Atenção, senhoras e senhores, o foguete do progresso vai decolar. Apressem-se! A salvação na Terra, enfim, para todos.

Até agora, vimos andando quase em linha reta. Os três primeiros planetas estavam alinhados, conectados por aquilo que se chamava, justamente, de “progresso”. Mas eis que um quarto planeta faz sua intrusão (quando exatamente? Digamos que em meados dos anos 1960): o planeta de Lovelock, curiosa mistura entre a inquietação a respeito da guerra atômica, a conquista real – e não mais imaginada – do espaço e os primeiros alertas sobre poluição e demografia. Começamos a perceber que os bolos de Dame Tartine têm gosto salgado. O espaço começa a se curvar; a flecha do progresso hesita e se dobra.

O planeta está mudando de natureza e composição: a visão astronômica imaginada a partir do espaço aos poucos dá lugar a outra visão, a de um sistema em constante desequilíbrio sustentado pela vida. Há rumores de que seu nome seria Gaia. Outros o chamam mais friamente de “sistema Terra”. De todo modo, ele está em constante desequilíbrio e nós, humanos, lhe desferimos mais um pequeno golpe; um que não é importante para o planeta, mas é para nós. O rótulo Antropoceno começa a nele colar. Como resultado, o povo que habita Gaia começa a entrar em conflito com o que habita a terceira terra, a do Globo. E vemos no desenho que os planetas de Lovelock e Galileu estão bem de frente um para o outro, em perfeita simetria; os gêmeos da terra em movimento.

É com o quarto planeta que tudo se complica. É ele que está em questão em todos os debates. “Hic est Rhodus, hic est saltus”.[7]É aqui que se deve escolher um lado e, então, apostar. Desse planeta vemos partir – partir é a palavra, ou mais precisamente fugir – o quinto planeta: modernismo superlativo, barroco, hiper, robôs, inteligência artificial, DNA, dados e mais dados; Elon Musk, evidentemente, “bobo, mas divertido”,[8]o inevitável Musk. É para esse planeta que estão fugindo aqueles que entenderam que não há espaço suficiente para todo mundo.

“Deixemos para trás todos esses ambientalistas chorões, antimodernos, medrosos. Vamos repetir com eles o golpe da segunda terra. A imensidão do espaço é para nós. A Califórnia do futuro futurista somos nós. Somos os proprietários exclusivos do hype; esse é o nome mesmo do nosso planeta: Hype. Em Marte, tudo será possível novamente. E se não chegarmos até lá, nos esconderemos tranquilamente nas gated communitiesda Nova Zelândia. A Cornucópia derrama sua riqueza sobre nós. Vamos reconstruir o palácio de Dame Tartine. Entendam, a universalidade é para os pobres. A porta é estreita…”

É aqui que as coisas ficam difíceis, onde a guerra antes secreta se torna aberta. Esses fugitivos não têm nenhuma intenção de reencenar o truque da modernização diante de nove bilhões de pessoas. “Pior para todos esses pobres coitados”. Tchau. O Hype, a expedição a Marte, a salvação fora do planeta, os condomínios fechados, tudo isso é para nós, não para vocês. Desculpa, pessoal. Left behind. Nós avisamos, era preciso escolher um lado. Que azar o de vocês, nove bilhões de supranumerários…”

Isso é muita gente deixada de fora. De modo que a fuga para o Hype provoca um êxodo em massa para o sexto planeta. Este corpo celeste não deixa de parecer, ainda que de maneira sinistra e caricaturada, com o primeiro planeta, porque protege, tranquiliza e parece oferecer uma espécie de identidade. Em todo caso, ele se aproxima da primeira terra, é atraído por ela. Identidadeé seu nome. Não se avança mais em direção ao progresso: seus habitantes fazem barricadas, se protegem. Os supranumerários são numerosos, há demasiado deles; em toda parte fazem seu inventário.

Temos, então, que mudar de espaço. Não para ir além, mas para ir mais para dentro.

Como no quinto planeta, neste aqui não se faz outra coisa senão contar; mas o que se calcula são as multidões de pessoas em excesso que serão lançadas ao mar. Quanto tempo levam para se afogar? É preciso passar ao fio da espada os que não pronunciam shibboleth[9]da forma correta. Não se pode mais durar em espaços tão pequenos, mantendo os antigos limites das propriedades. É por isso que em todo lugar falta espaço. Como desejamos os bons tempos de progresso! Mas eis que o Globo se mostra inacessível e o planeta Hype é somente para os ricos.

No sexto planeta, as pessoas enclausuradas andam em círculos. Elas não têm outra escolha senão devorar umas às outras. Só falam em pertencer a uma terra que precisam defender dos demais, mas são absolutamente indiferentes à consistência de seu território. Não faz sentido chamá-los de “reacionários”: cada planeta reage a todos os outros. Mas para estes não há esperança. Que ironia: identitários e, no entanto, sem solo![10]

Podemos então habitar o sétimo planeta? Ele reivindica o nome Terrestre. Vejamos onde está posicionado: em oposição aos dois anteriores. Em guerra com eles. Ele gira, volta, se aproxima do primeiro, pois tem afinidades com a terra ancestral; no entanto, ele é enorme. Ele pretende acomodar os 9 bilhões de humanos que em breve seremos, mas também todos os outros povos com os quais ele sabe ser preciso coexistir. Não há mais espaço, dizem os outros povos nos outros planetas.

Então, é preciso que ele mude de espaço. Não para ir além, mas para ir mais para dentro. Absorver todas as formas de movimento, transição, de metamorfose que havíamos deixado para trás no segundo planeta. O retorno da velha phusis[11], aquela que treme, que se move, que é ativa. Enquanto antes só podíamos nos espalhar a partir das distinções, nesse planeta nos dobramos sobre nós mesmos, nos sobrepondo, entrelaçando, misturando. Trata-se de toda uma outra topografia. As propriedades se transformam: o ter e, portanto, a dependência toma, enfim, o lugar do ser e, logo, da identidade. O tempo dissolve gradualmente o espaço. Mas quais são os povos capazes de habitá-lo? Imaginem nove bilhões de seres humanos em marcha, rumo a uma mudança na consistência do planeta.

________

Bruno Latour é antropólogo, sociólogo e filósofo francês, nascido em 1947, com destacada atuação nas áreas da filosofia da ciência e da natureza, e no campo de conhecimento que denomina ecologias políticas. É doutor em filosofia pela Université de Tours e em antropologia pela École des Hautes Etudes en Sciences Sociales, em Paris, onde é hoje professor emérito. É autor de Onde aterrar? Como se orientar politicamente no Antropoceno, lançado pela Bazar do Tempo em 2020, com tradução de Marcela Vieira, posfácio e revisão técnica de Alyne Costa.

Alyne Costa é filósofa com pesquisa sobre Antropoceno e colapso ecológico. É autora do livro Guerra e paz no Antropoceno (Autografia, 2017), em que analisa a crise ecológica a partir da obra de Bruno Latour. Ela agradece a Júlia Donley pelo precioso auxílio na interpretação de algumas passagens do texto.

Texto publicado originalmente no site AOC (20.12.2019) e em edição impressa (AOC, França, 2020).

______

Notas

[1]Escritor francês do século XVII, foi quem primeiro descreveu uma máquina capaz de fazer viagens espaciais.

[2]Jogo de tabuleiro de estratégia. Curiosidade: ele foi a inspiração para um jogo de tabuleiro muito conhecido no Brasil, o War.

[3]Latour provavelmente se refere ao primeiro ato da peça “Vida de Galileu”, de Bertolt Brecht, que contém trechos por ele mencionados no texto. Para reproduzir as citações, optamos por traduzir da versão francesa da peça – “La vie de Galillé”, trad. Éloi Recoing (Paris, L’Arche éditeur, 1990) –, já que na versão em português o texto está sensivelmente diferente.

[4]Em “A vida de Galileu”, o protagonista compara as transformações que se desdobrarão da descoberta de que a Terra não é o centro do universo com aquelas que decorreram das grandes navegações e a da constatação da existência de continentes outrora desconhecidos.

[5]Latour provavelmente se refere à frase de Bernard Le Bouyer de Fontenelle, escritor, filósofo e cientista francês, na obra Entretiens sur la pluralité des mondes, de 1686: “Sempre penso que a natureza é um grande espetáculo que se assemelha à Ópera. Do lugar onde você está na Ópera, você não vê o teatro como ele é; as decorações e as máquinas estão dispostas para criar um efeito agradável de longe, e as rodas e contrapesos que fazem todos os movimentos estão escondidos de sua vista” (Paris: Honoré Champion, 2013, tradução minha).

[6]Dame Tartine é uma canção infantil francesa cujos personagens e o próprio palácio que habitavam eram feitos de doces e guloseimas. Com essa referência, Latour quer dizer que a ideia que os modernos fizeram do Globo era fantasiosa.

[7]Expressão que significa algo como “mostre aqui, prove o que você pode”.

[8]“It’s kind of silly and fun” foi como Elon Musk descreveu sua ideia de lançar no espaço, junto com o foguete Falcon Heavy, de sua empresa Space X, um carro elétrico de sua outra empresa, a Tesla, no qual amarrara um manequim usando um traje espacial.

[9]Traço de pronúncia que permite identificar um grupo falante da mesma língua.

[10]Hors-solé como Latour chama esse planeta no livro Où atterrir? (La Découverte, 2017). Na edição brasileira (Onde aterrar?, Bazar do Tempo, 2020) a expressão foi traduzida como “Fora-deste-mundo”, mas julgamos que “sem solo” faz mais sentido nesta passagem.

[11]Termo empregado pelos antigos gregos para exprimir o que hoje chamamos natureza, vida, o mundo, as coisas viventes, visíveis ou não.

Imaginem… em marcha…

(gosto do conto. Latour tem uma visão ampla)